研究背景・目的

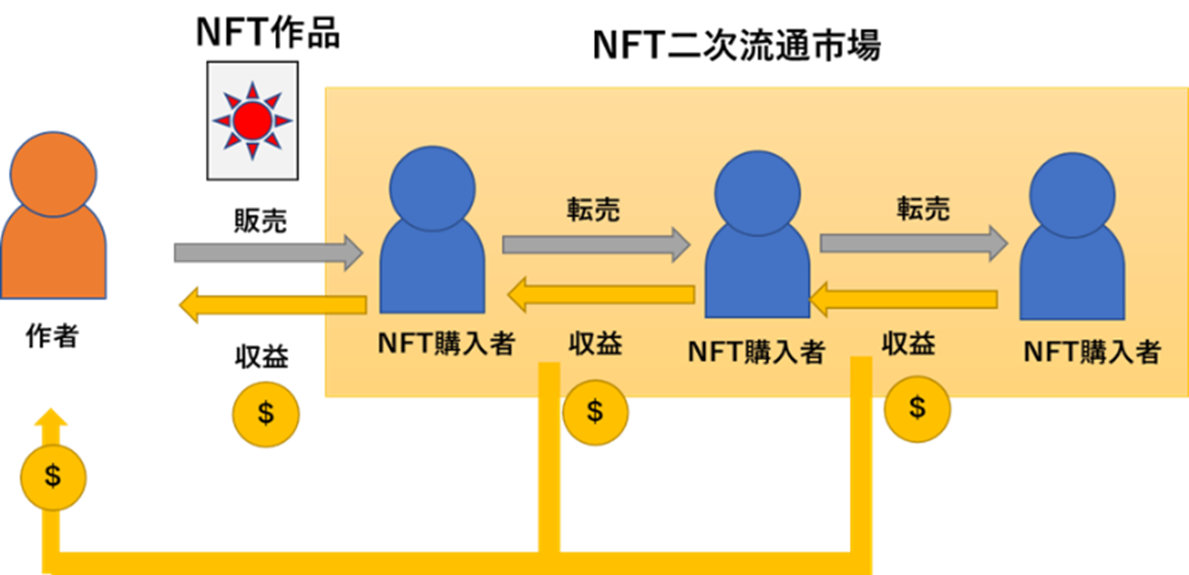

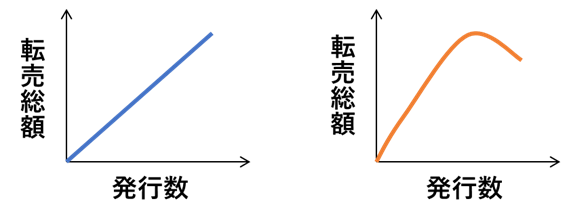

本研究では, デジタル資産特有の特徴として, 限界費用がゼロであるという点に注目する. フィジカルな資産の場合, 作成する品数を増加させると, それだけ材料費が増加する. 一方でデジタル資産の場合, 10 個限定として販売する場合にも 100 個限定として発行する場合にも, かかる費用はほとんど変わらない. しかし, NFT コンテンツ作者にとって, 発行しすぎると希少性が下がり価値も下がってしまうことから, 発行数を慎重に決定する必要があると考える. そこで, 二次流通市場において多くの転売により収益を得たい NFT作者にとって, 発行枚数を増やすほど転売における収益が単調に増加するわけではなく, 発行数の最適解が存在するのではないか, という仮説を立てる. そして本研究では, 上記の仮説をもとに, NFT 発行数に対する転売総額を計算するために NFT 二次流通市場モデルを構築し, 計算結果を分析することを目的とする. そして, NFT 市場の特性や, 作者が得る収益を最大化するトークンの発行数, そして NFT の今後の展望について考察する.

|

| 図1 : NFTを活用した二次流通市場 |

|

| 図2 : 仮説 |

先行研究

NFTについて

NFT は 2021 年に入り世界中で注目されるようになった. 一方で NFT は新しいトピックであるため, これまでの報告は非常に限られたものとなっている. はじめに, NFT に関する研究動向を整理する.施井氏はブロックチェーン技術を用いた新たな流通管理手法により, 取引記録のモニタリングコストを低減し, 芸術文化を発展させる可能性について述べている[1]. Andrew Park らは, ブロックチェーンの起源から NFT の出現までの歴史的な流れをまとめ, NFT の現在のユースケースから将来的な適用例を紹介している [2]. Mohammad Amin Fazliらは, NFT マーケットプレイスの1つである Foundation 上の取引データの分析を行っている[3]. そして分析結果から, NFT の二次流通市場が 2021 年 7 月時点で, まだそれほど活発に行われていないことを示唆していると述べている. 一方でAminMekacher らは, NFT の主要なマーケットである OpenSea における 2018 年から 2022 年までの NFT 取引量の時間推移を調査している [4]. そして2021 年 10月ごろから, 二次販売数が一次販売数を上回っており, 2022 年 5 月時点でもこの傾向が継続していることを示している. また Lennart Ante 氏は, NFT 市場と暗号通貨市場に関連があると主張している[5]. Z. John Zhang はフィジカルな世界におけるアーティストの信頼性, アートの性質, 制作に費やした労力, といった価格決定要因に加え, 「フィジカルな世界とデジタルの世界の双方において効用があること」が重要な要因であると述べている [6]. Arnav Kapoor らは, NFTの価値は, クリエイターの認知度や買い手の認識に基づくと述べ, Twitter におけるユーザー名の特性が資産評価に大きな影響を与えることを発見している[7]. また Qinuo Chen らは, 作品が「トップ NFT」となる最も重要な特徴の1つとして, Twitter や Discord といった成熟した大規模ソーシャルメディアでコミュニ ティ (フォロワー) を持つことが挙げられると述べている[8]. Russell Belk らは, デジタル商品やデジタルの土地は無限に供給できるため, 希少性を人為的に作り出す必要があり, NFT の価格に影響を与える可能性が高いと述べている[9].

NFT とアート業界の関係についての報告を整理する. 「NFT アートの取引は, どのようにしてアート市場のダイナミクスを変え得るのか」という研究課題を明らかにするため, ヨーロッパと米国のアートアドバイザーと NFT アートのコレクターに対しインタビューが行われている [10]. NFT 市場へのアクセスは一般に広く公開されているため, 買い手の参加ハードルが下がる点が賞賛されている. さらに, NFT 市場では出品者と購入者間における情報の非対称性が大きく低下するといったメリットにも言及している. Giulio Anselmi らは, 現実世界のアート作品は低いリターンと低いボラティリティを示しているのに対し, クリプトアートでは, 価格変動が非常に大きく, イーサリアム等の暗号通貨の価格上昇に大きく関連していることを主張している [11]. 井上氏は, NFT のデジタル技術がアート業界に及ぼす可能性と課題について考察し, NFT は, 低収入で創作に打ち込めないデジタルアートのクリエイターにとって, その不安から抜け出せる可能性を秘めていると述べている[12].

二次流通市場

近年, スマホの普及によりフリマアプリが広く利用されるようになり, 二次流通市場に関して多くの研究結果が報告されている. はじめに, フリマアプリに関する研究報告について整理する. 山本氏は, フリマアプリ利用者の回答データを分析し, 二次市場において価格が大きく下落しないことは消費者の効用を高め, 購入率の増加を促すことを明らかにしている [13]. また, 鶴沢氏はシェアリングエコノミーに関する先行研究を整理し, フリマアプリ市場における出品者と購入者の期待効用をそれぞれ提案している [14]. さらに彼はフリマアプリ利用者へのアンケート調査に加えて, 運営会社へのインタビュ-を行い, 市場の特性を分析している [15]. フリマアプリにおいて, 偽ブランド品のチェックにコストがかかっていることや, 相手に住所が知られるといった, 個人情報の管理に不安があるユーザーが一定数存在することを明らかにしている. Moriuchi らは, C2C のオンライン二次流通プラットフォームについて, 消費者の売り手やプラットフォームに対する信頼が, プラットフォームの利用および商品購入意思にどのような影響を与えるかについて検証している [16]. 売り手に対する信頼以上に, プラットフォームへの信頼が購入意図に強い影響を及ぼすことを示している. また山本氏は, 一時的所有行動という概念について, その定義を示し, 他の類似した概念(シェアリングエコノミー等)との比較とともに, 今この概念に注目することの重要性について論じている [17].つぎに, 二次流通の価格や価値の認識についての報告を整理する. Kuei-Feng Chang らは, 商品の摩耗等による価値の減衰を知覚することが, 交換の基準価格を低下させ, 商品の希少性が交換の基準価格と許容する取引コストを上昇させることを明らかにしている[18]. Zhang BoPing はスニーカーの二次流通市場に注目し, 取引価格の分析を行っている [19]. Kashef AbdulMajid らは, 二次流通市場について, 多くの商品の価値は一次流通市場から二次流通市場に移行する過程で減少すると述べたうえで, ある製品のどのような特徴・要素が価値の維持に影響を及ぼすのか, について分析している [20]. Xingqiu Lou らは, アメリカの中古高級品市場に注目し, 消費者の購入意思に正の影響を与える要因について分析している [21]. Victor Ginsburgh らは, オークション市場において, 仲介業者が手数料を増加させた場合の厚生について論じている [22].

希少性

希少性の発生要因についての報告を整理する. 平木氏は, 希少性が生じる原因についての分析を行い, どの原因が最も商品の価値を生み出すのかを明らかにしている [23]. 需要と供給に基づく要因に注目すると, 消費者は需要よりも供給に基づく原因のほうが高い商品価値を感じることを示した. また, 有賀氏は, クッキーを用いた実証実験から, 人が何に基づいて希少性を認知するのか, そして希少性の認知が消費者の選好にどのような影響を与えるのかについて分析している [24]. そして静的な希少状態よりも, 対象が減少したことに基づく希少性を認知するという結果を示している. Jae MinJung らはショッピングシミュレーション実験を通じて, 希少性の要因について分析している [25]. 希少性が高い商品ほど購買意欲が高くなるといった基本的な仮説検証のほかに, 希少性が購買意欲に及ぼす正の影響は, 消費者にとって身近で親近感のある物よりも, 親近感のないもののほうが顕著に現れるといった仮説も実証している.つぎに, 希少性とマーケティングの関係に注目した報告を整理する. Heeju Chae らは Limited editionproduct (限定版商品) についての研究を行っている [26]. ある個人がよく使う商品が, 多くの人に消費されて人気が出ると, 代わりに別の商品を消費したくなる. このような消費者心理を「スノッブ効果」と呼び, 多くの企業が Limited edition product によるマーケティングを行う理由となっている. PraveenAggarwal らは, 希少性効果によるマーケティング手法である, limited-quantity-scarcity (数量限定) (以下LQS)と limited-time scarcity (期間限定) (以下 LTS)に注目し, 分析している [27]. 彼らは, これら二つの手法を比較し, どちらの希少性であっても消費者の購買意欲を高めるが, LTS よりも LQS のほうがより大きな影響力を持つことを明らかにした.

問題設定

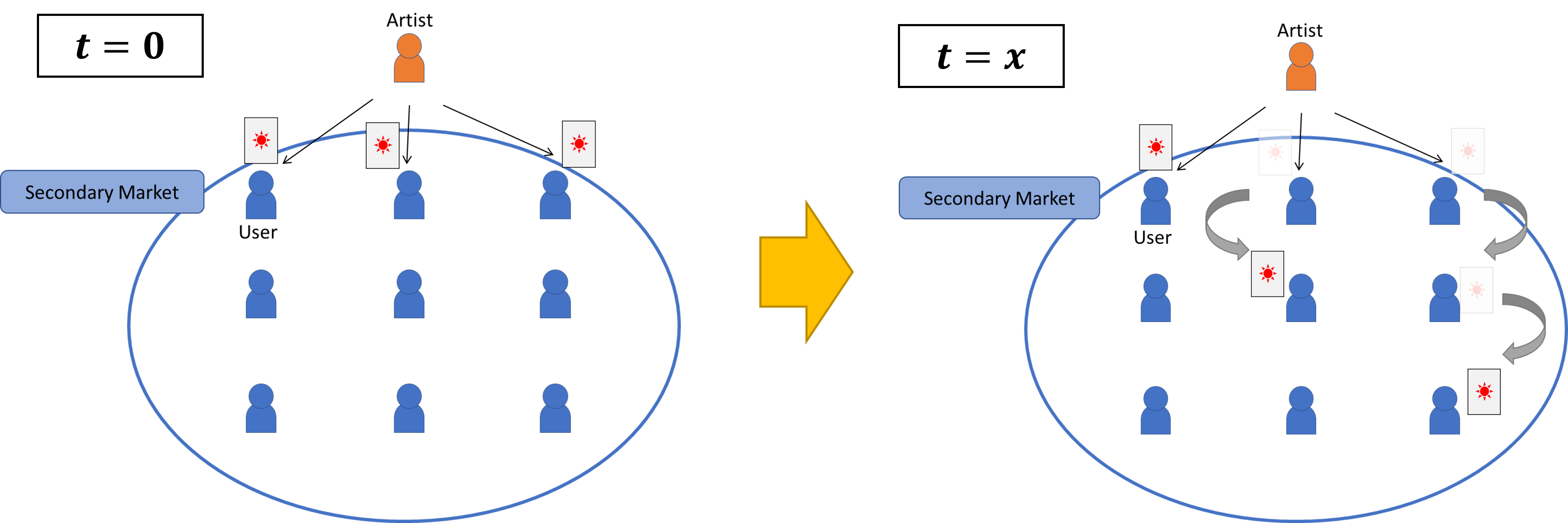

|

| 図3 : モデルの全体像 (発行数N=3の場合) |

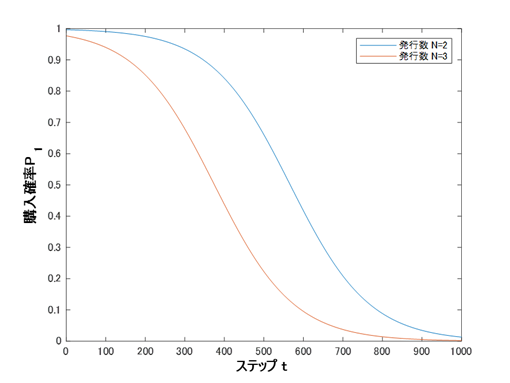

|

| 図4:買い手の購入確率推移 |

|

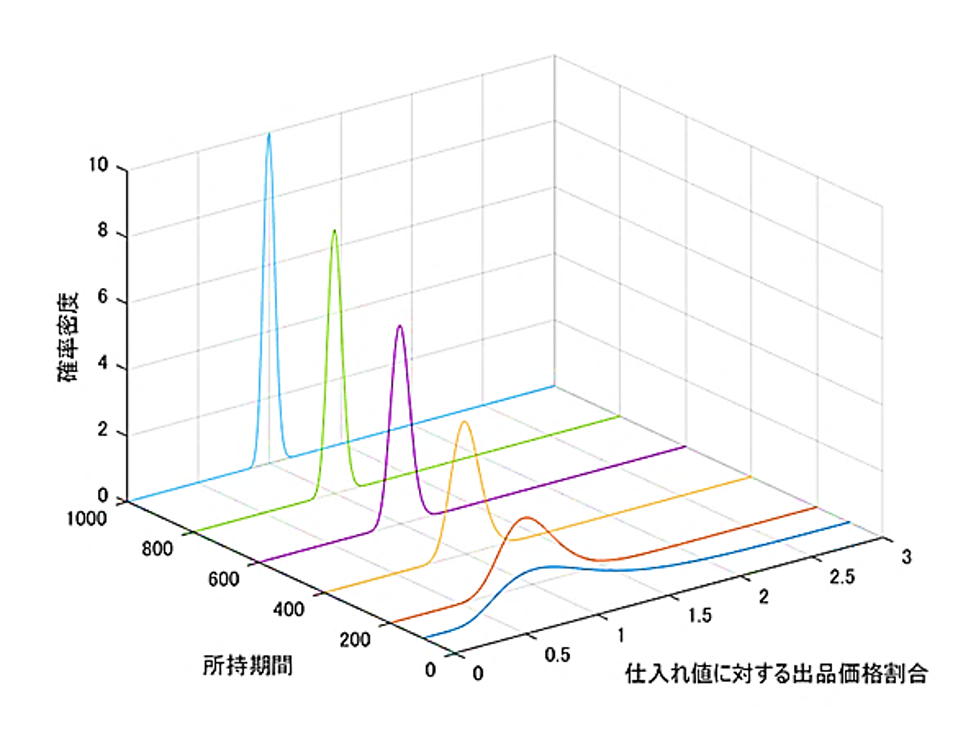

| 図5 : 所持期間と価格の確率密度分布 |

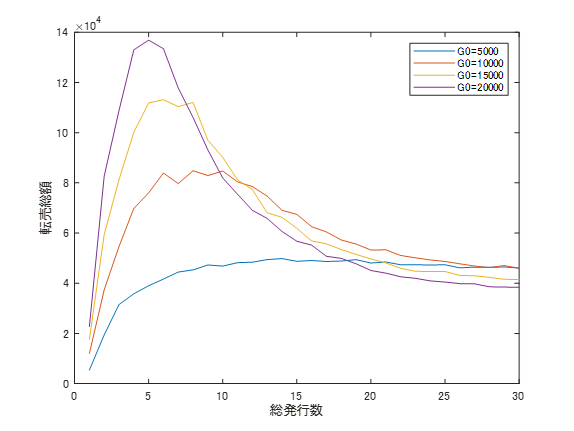

数値シミュレーション結果

|

| 図6 : 発行数に対する転売総額 |

今後の課題

参考文献

[1] 施井泰平, ブロックチェーン技術のアート産業への応用可能性, 研究 技術 計画, Volume 34, No. 4, pp. 367-376 (2019)

[2] Andrew Park, Jan Kietzmann, Leyland Pitt, Amir Dabirian, The evolution of nonfungible tokens:Complexity and novelty of NFT use-cases, IT Professional, Volume 24, pp. 9-14 (2022)

[3] MohammadAmin Fazli, Ali Owf, Mohammad Reza Taesiri, Under the skin of foundation NFT auctions, arXiv:2109.12321 [cs.SI] (2021)

[4] Amin Mekacher, Alberto Bracci, Matthieu Nadini, Mauro Martino, Laura Alessandretti, Luca MariaAiello, Andrea Baronchelli, How rarity shapes the NFT market, arXiv:2204.10243 [q-fin.ST] (2022)

[5] Lennart Ante, The non-fungible token (NFT) market and its relationship with Bitcoin and Ethereum,BRL Working Paper Series, No. 20, pp. 1-9 (2021)

[6] Z. John Zhang, Cryptopricing: Whence comes the value for cryptocurrencies and NFTs?, International Journal of Research in Marketing, No. 5, in press

[7] Arnav Kapoor, Dipanwita Guhathakurta, Mehul Mathur, Rupanshu Yadav, Manish Gupta, Ponnurungam Kumaraguru, Tweetboost: Influence of social media on NFT valuation, arXiv:2201.08373[cs.SI] (2022)

[8] Qinuo Chen, Jingyao Guo, Bocheng Wei, Bangcheng Li, Jack Michael Kelly, When big data meets NFT: Challenges, impacts, and opportunities, International Journal of Information Systems and SocialChange, Volume 14, No. 1 (2023)

[9] Russell Belk, Mariam Humayun, Myriam Brouard, Money, possessions, and ownership in the metaverse: NFTs, cryptocurrencies, Web3 and wild markets, Journal of Business Research, Volume 153, pp. 198-205 (2022)

[10] Sheila Bsteh, From painting to pixel: Understanding NFT artworks, Erasmus University Rotterdam(2021)

[11] Giulio Anselmi, Giovanni Petrella, “Non-fungible token artworks: more crypto than art?”, Finance Research Letters, Volume 51 (2023)

[12] 井上兼生, アートをテーマとした教科横断的探究学習-対話型鑑賞を実施し, NFT などのデジタルアートにもたらす可能性と課題を探究するオンライン総合学習の試み-, 聖学院大学論叢, Volume 34, No. 1 (2021)

[13] 山本晶, 二次流通市場が一次流通市場における購買に及ぼす影響, 日本マーケティング学会マーケティングジャーナル Volume 40, No. 2, pp. 29-41 (2020)

[14] 鶴沢 真, シェアリングエコノミーにおける社会関係資本の役割 -一般的信頼や社会的ネットワークによるフリマアプリ利用での 情報の非対称性問題への対応-, 昭和女子大学現代ビジネス研究所紀要, 4 (2019)

[15] 鶴沢真, フリマアプリのマーケットデザイン, 昭和女子大学現代ビジネス研究所紀要 (2015)

[16] Emi Moriuchi, Ikuo Takahashi, The role of perceived value, trust and engagement in the C2C online secondary marketplace, Journal of Business Research, Volume 148, pp. 76–88 (2022)

[17] 山本昌, 一時的所有行動に関する概念的検討, マーケティングジャーナル, Volume 41, No. 2 (2021)

[18] Kuei-Feng Chang, Hui-Chuan Shih, Zhongdong Yu, Shenglei Pi, Hua Yang, A study on perceptual depreciation and product rarity for online exchange willingness of second-hand goods, Journal of Cleaner Production, Volume 241, article 118315 (2019)

[19] Zhang BoPing, Analysis on the current situation and future development of sneaker resale market,advances in economics, Business and Management Research, Volume 166, pp. 150-156 (2021)

[20] Kashef Abdul Majid, Cristel Antonia Russell, Value dynamics in the secondary market: How pricing and product lines in the primary market affect value retention, Journal of Business Research, Volume 103, pp. 89–99 (2019)

[21] Xingqiu Lou, Ting Chi, Justin Janke, Gianna Desch, How do perceived value and risk affect purchase intention toward second-hand luxury goods? An empirical study of U.S. consumers, Sustainability, Volume 14 (2022)

[22] Victor Ginsburgh, Patrick Legros, Nicolas Sahuguet, On the incidence of commissions in auction markets, International Journal of Industrial Organization, Volume 28, No. 6, pp. 639-644 (2010)

[23] 平木いくみ, マーケティングにおける希少性とその原因, 実践女子大学人間社会学部紀要, 第 8 集, pp.125-135 (2012)

[24] 有賀敦紀, 井上淳子, 希少性の認知が消費者の選好に及ぼす影響, 消費者行動研究, Volume 20, No. 1, pp.1-12 (2013)

[25] Jae Min Jung, James J.Kellaris, Cross-national differences in proneness to scarcity effects: The moderating roles of familiarity, uncertainty avoidance, and need for cognitive closure, Psychology and Marketing, Volume 21, No. 9, pp. 739-753 (2004)

[26] Heeju Chae, Seunggwan Kim, Jungguk Lee, Kyounghye Park, Impact of product characteristics of limited edition shoes on perceived value, brand trust, and purchase intention; focused on the scarcity message frequency, Journal of Business Research, Volume 120, pp. 398–406 (2020)

[27] Praveen Aggarwal, Sung Youl Jun, Jong Ho Huh, Scarcity messages: a consumer competition perspective, Journal of Advertising, Volume 40, No. 3, pp. 19–30 (2011)

[28] 岡太 彬訓, 守口 剛, 木島 正明, マーケティングの数理モデル, 朝倉書店 (2001)